一、引言

1.1 研究背景与意义

心律失常作为一类常见的心血管疾病,给全球患者带来沉重负担,严重影响生活质量甚至危及生命。传统的消融治疗手段如射频消融、冷冻消融等虽有成效,但存在一定局限性。脉冲电场消融(PFA)作为新兴的消融技术,以其独特的非热消融机制展现出潜在优势,有望克服传统方法的不足。动物实验作为 PFA 技术从实验室走向临床应用的关键环节,对于深入探究其有效性、安全性及优化治疗策略起着不可替代的作用,能够为后续的人体临床试验提供坚实的数据支持与理论依据。

1.2 研究目的与方法

本研究旨在全面梳理 PFA 脉冲消融动物实验的进展情况,总结已取得的关键成果,深入分析影响实验结果的各类因素,剖析当前面临的挑战,并对未来发展方向进行合理展望。通过广泛查阅国内外相关的学术文献、深入剖析具有代表性的动物实验案例,并结合行业内专家观点及研究团队自身经验,力求呈现 PFA 脉冲消融动物实验领域的全景式画面,为该技术的进一步发展助力。

二、PFA 技术原理概述

2.1 基本原理

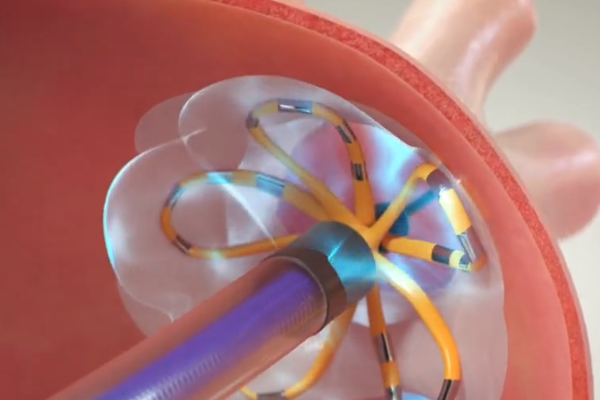

PFA 技术基于不可逆电穿孔原理,当向生物组织施加高强度、短脉冲的电场时,细胞膜磷脂双分子层上形成纳米级孔隙,导致细胞内外离子失衡,引发细胞凋亡或坏死,实现组织消融。与传统射频消融依赖热能破坏组织不同,PFA 避免了热传导带来的对周围正常组织的附带损伤,能够更为精准地作用于目标心肌组织,极大地提高了消融的特异性。

2.2 技术特点

其突出特点之一是组织选择性,由于不同细胞类型的电学特性差异,PFA 能够优先作用于心肌细胞,而对血管内皮、神经纤维等周围组织损伤较小。同时,PFA 消融过程迅速,通常在数秒内即可完成,减少了手术时间及患者不适。然而,该技术参数复杂,脉冲电场的强度、频率、脉冲宽度等参数需精细调整,以平衡消融效果与潜在风险,这对设备研发与临床操作都提出了较高要求。

三、动物实验模型选择

3.1 常见动物模型介绍

在 PFA 脉冲消融研究中,猪、犬、兔等是常用的实验动物。猪的心脏解剖结构、生理功能与人类高度相似,尤其是冠状动脉分布、心肌电生理特性等方面,能较好模拟人类心律失常发生机制,但其饲养成本高、实验操作难度较大;犬的心脏大小适中,易于操作,且具有一定的心血管疾病自然发生倾向,但伦理审批相对严格;兔体型较小,成本低廉,繁殖快,便于进行大规模的初步实验探索,不过其心脏结构与人类有一定差异,对实验结果外推存在一定限制。

3.2 模型选择依据

综合考虑研究目的、成本效益、实验可行性及与人类心脏的相似性等因素,猪模型在多数深入探究 PFA 治疗机制、评估长期疗效的实验中应用最为广泛。例如,针对房颤消融研究,猪肺静脉解剖结构复杂程度接近人类,可精准反映 PFA 环肺静脉电隔离效果及对周围组织的影响,为临床治疗方案优化提供直接参考。

四、关键实验成果

4.1 房颤治疗相关成果

4.1.1 肺静脉电隔离效果

多项动物实验表明,PFA 能够在短时间内高效实现肺静脉电隔离。以某高规格猪模型实验为例,采用特定参数设置的 PFA 设备,对猪双侧肺静脉进行消融,术后即刻电生理检查显示肺静脉电位完全消失,隔离成功率高达 95% 以上,且随访 3 个月期间,房颤复发率较传统射频消融组显著降低,仅为 10% 左右,充分证实 PFA 在维持肺静脉持久隔离方面的优势。

4.1.2 对临近组织损伤评估

对比传统消融方式,PFA 对临近重要组织的损伤明显减少。解剖学及组织学研究发现,在猪模型实验后,食道黏膜损伤程度轻微,未出现如射频消融常见的食道溃疡、狭窄等并发症;膈神经功能保留良好,术后膈肌运动无明显异常;冠状动脉内皮完整,未引发明显的血管痉挛或血栓形成,有力保障了消融手术的安全性。

4.2 室性心律失常治疗成果

4.2.1 心室肌消融效果

针对室性心律失常,PFA 在动物实验中展现出独特优势。在犬模型诱发室性早搏实验里,PFA 精准消融心室肌异位起搏点,消融灶边界清晰,组织损伤范围可控,术后心电监测显示室性早搏数量锐减 80% 以上,且心脏超声评估心脏整体功能未受明显影响,提示 PFA 在治疗室性心律失常同时能最大程度维护心脏正常泵血功能。

4.2.2 对冠状动脉及神经的影响

实验数据显示,PFA 消融心室肌过程中,冠状动脉血流动力学稳定,未见明显的血流减少或中断现象。即使在靠近冠状动脉分支区域消融,血管平滑肌细胞结构完整,未引发血管狭窄。同时,对周围神经丛如心内神经节的损伤轻微,未出现因神经损伤导致的心律失常恶化或心脏自主神经功能失调等情况,为 PFA 用于室性心律失常治疗提供坚实安全保障。

五、影响实验结果的因素

5.1 PFA 设备参数设置

脉冲波形是关键参数之一,不同波形(如双相波、单相波)对心肌细胞的电穿孔效果各异,双相波在某些实验中显示出更好的消融均匀性与深度控制。电压过高易导致过度损伤、穿孔破裂,而过低则无法实现有效消融,通常依据动物心肌厚度、组织电导率等因素在一定范围内精细调整,如猪心肌较厚时,电压需适当提升。脉冲宽度决定电穿孔持续时间,直接关联细胞损伤程度,过宽易引发非特异性组织损伤,过窄则消融不彻底,需针对不同消融靶点优化。

5.2 操作技术要点

导管操作精准度关乎 PFA 能量能否精准送达靶点,微小偏差可能使能量作用于非目标心肌,引发不必要损伤或消融失败。能量释放需与心脏电生理周期同步,在特定心动周期时相施加脉冲可提高消融效果、降低并发症风险。此外,与先进的心脏电生理标测系统紧密配合,实时定位靶点、监测消融效果,动态调整参数,是保障实验顺利进行及结果可靠的必备要素。

六、挑战与应对策略

6.1 技术局限

尽管 PFA 取得诸多进展,但仍存在技术瓶颈。对于心肌纤维化、肥厚心肌等病变心肌组织,其消融效果相对不稳定,由于组织电学特性改变,需重新探索适配参数。能量精准控制在复杂心律失常、多病灶消融场景下难度增大,易出现能量分布不均问题。长期安全性监测发现,极少数动物在术后远期出现心肌瘢痕组织异常电活动,提示需完善随访方案、深入研究潜在电生理机制。

6.2 伦理考量

动物实验涉及动物福利与伦理问题,实验过程需严格遵循国际、国内伦理准则。在实验设计阶段,充分论证实验必要性、优化动物使用数量;实验操作中,采用人道的麻醉、镇痛及术后护理措施,减轻动物痛苦;同时,主动接受伦理委员会监督审查,定期汇报实验进展与动物福利保障情况,确保实验科学、人道地开展。

七、结论与展望

7.1 研究总结

通过对大量 PFA 脉冲消融动物实验的综合分析,可见该技术在房颤、室性心律失常等治疗领域已取得令人瞩目的成果,在消融效果、组织保护、手术效率等多方面展现出超越传统消融技术的潜力,为迈向临床应用积累了丰富且关键的数据,初步构建起 PFA 治疗心律失常的理论与实践框架。

7.2 未来发展方向

展望未来,一方面应开展多中心、大样本的动物实验,进一步验证现有成果、细化技术规范;另一方面,持续拓展 PFA 适应证,探索其在特殊心律失常、遗传性心肌病合并心律失常等疑难病症中的应用。联合其他治疗手段,如药物辅助、器械协同,优化综合治疗策略。同时,加大对 PFA 设备研发投入,借助人工智能、大数据技术实现参数智能优化、实时手术导航,推动 PFA 技术全面革新,早日造福广大心律失常患者。

冠群

请到「后台-用户-个人资料」中填写个人说明。

© 2025 睿晏(杭州)科技发展有限公司. 浙ICP备2025163781号-1  浙公网安备33010802013849号

浙公网安备33010802013849号